主張する女性はかっこいい

2019年12月22日

最近、テレビのニュースキャスターのメインを女性がつとめているケースが増えています。

最近、テレビのニュースキャスターのメインを女性がつとめているケースが増えています。

やはり女性のほうが華やかで、視聴率が取れるからかなと思っていたのですが、見ているうちにそれとは別のメリットに気が付きました。

女性がニュースを伝えるとき、男性キャスターより、より怒りや共感がストレートに表れていて好感が持てると感じるのは私だけでしょうか。

女性は、何かを伝える裏に自分の思いを込めずにいられません。その長所が効果的に発揮されていると私は感じています。

今年はこのコラムでは、女性の改善すべき癖を取り上げてきました。その中にも「自分の成果を主張できない」そして「感情的すぎる」という習慣がありました。

気持ちを率直に伝えることは相手を動かす力もあります。重要なのは、その主張が自分のためだけ勝手な自己主張ではなく、皆が知っておくべきこと、皆のために発言すべきことであるかどうかなのではないでしょうか。

では、自分の成果は?と思われるかも知れませんが、自分がやったことも他人に共有すべきことであることを忘れないでください。

相手にきちんと伝えるためには、感情的であってはいけないけれども、そもそも、すべての人間の行っている社会活動の裏には、腹が立ったり、悲しかったり、嬉しかったり、という何かしら、感情があるはずです。

仕事は、そもそも自分にとっても誰にとっても幸せに人生を生きていくための手段なのですから、感情は隠すべきものではなく大切にするものですよね。

それを相手が動くように冷静に伝えるということが必要なのです。

社会でも、今年は、多くの声をあげる女性を目にしました。

環境活動家のグレタ・トゥーンベリさん、香港の民主運動リーダーのアグネス・チョウさん、性暴力被害の民事訴訟で勝訴したジャーナリストの伊藤詩織さん。

主張に賛同する人しない人がいるでしょうが、怒りや疑問を真摯に訴える彼女たちの言葉には心打たれます。耳を傾けようという気持ちになります。

彼女たちの発言はテレビの国会で目にするような男性たちの、曖昧でどうとでも取れるようなものではありません。自分の身を挺して、思いを伝えたいという姿勢が見えます。

それと比較すると、仕事場での発言は、注目を得るわけでもないし会社に大きな影響を与えるほどのことでもないかも知れません。しかし、働いている以上、自分が感じていること、考えていることを意見として出すことは義務であり責任です。

だから、遠慮なく、仕事で職場でも心に引っかかるものや、思いがあるのであれば発言していきましょう。

それが住みやすい職場や環境を作っていくのではないでしょうか。

来年はLet’s speak out !

(YK)

タグ :グレタさんボスの知らない女性の特性声を上げる女性の活躍を阻む12の悪癖我慢しないで発言する自己主張

どっちへ行っても同じこと?

2019年11月10日

「どっちへ行きたいか分からなければ、どっちの道へ行ったって同じこと」

「どっちへ行きたいか分からなければ、どっちの道へ行ったって同じこと」

ルイス・キャロルの童話、不思議の国のアリスの中で、森に迷い込んだアリスに木の上から猫が冷たく言い放ちます。

百貨店で開催中の不思議の国のアリス展へ行って、この言葉を思い出しました。ルイス・キャロル、なかなか鋭い。

私はどうしてもコーチングの原則に従って、ビジョンや目標を明確にすることが大切だと人に勧めます。どちらへ行きたいか決めなければ、道はわからない。目標がなければやるべきことが分からないからです。

しかし、現実にはビジョンを持っている人、また目標を見つけてそれに向かって働いている人のほうが少ないと感じています。

女性にも働き蟻の法則が当てはまると感じています。

働き蟻の法則とは、2割が一生懸命働く蟻、6割がそこそこの蟻、2割が働かない蟻、という説です。女性も2割が目標に向かって努力している人で、その他大勢のほうが圧倒的に多いのではないかと思います。

そして、これを読んでくださっている方や私のセミナーに来てくださった方はそのトップの2割に入る方だと思います。自分に問題意識を持ってくださっているわけですから、自主的に働きたいという意思を持っている方だと思います。

ところで、この週末、ボランティアで横浜にする在日中国人の小学4年生の女の子の宿題を手伝いました。神奈川県の地図を等高線に沿って色を塗っていく作業です。色を塗りながら、おしゃべりをしたのですが、なんと彼女は来日してもう4年も経つのにどこにも行ったことがない。江の島も鎌倉も横浜からは近いのに知りません。唯一、行ったことがあるのは林間学校で行った宮ケ瀬ダムだけでした。

毎日、夜遅くまで働いているママとパパの帰りを横浜のマンションでお手伝いしながら待っているので、学校と家の往復だけで自分の住む町から出たことがないのです!だから、塗り絵も色を塗るだけで、興味がわきません。

そんな状況でどうしたら勉強するモーチベーションを上げられるのでしょう。経験や体験が限られているのですから、将来への夢は描きにくいでしょう。

さらに、中三の受験を控えた在日外国人の子供たちも、日本語が覚束ないが故に先生はチョイスも与えず誰でも合格できる「定時制」を勧めるそうです。もちろん、塾へ通える余裕があれば解決する問題です。彼らは言葉に関係のない数学は得意なのですが・・・

「身の丈にあった」場所、を強制されてしまう悲しさ。残酷だなあと思いました。

そう思うと、将来の夢が描けない、なりたいものがわからない、などと言っていること自体、贅沢な気がします。むしろ恵まれているから、欲しいものが分からなくなるのかも知れません。

私たちは強制労働をさせられているわけでもないのに、自分で自分に限界を設けてしまいがちです。

自分次第で主体的に道を選ぶ自由と権利があることをもう一度思い出しましょう。自分が来年実現したいことを考えるにはそろそろ良い時季です。

(YK)

タグ :どっちへ行っても同じビジョンを見つける不思議の国のアリス女性の活躍を阻む12の習慣女性活躍推進セミナー

嵐の後に~バウンスバック~

2019年9月18日

台風の翌日排水溝で咲いていたハイビスカス

働いていれば誰でも悔しい思いを経験することはあるでしょう。

この夏、仕事で腹立たしい出来事がありました。今考えれば「自分が想定していたとおりに物事が進まなかった」というだけの話でよくあることです。が、その直後には私はかなり憤慨していました。

私の頭の中で何が起こったかというと、ぐるぐると、このコラムで自ら紹介している女性にありがちな思考の癖が回り始めたのです。

「私の努力を見ていてくれると思っていたのに」「やっぱり男同士のコネクションは強い」と相手を責めたと思えば「私はやっぱり実力が足りないんだ」「もっと主張しておけば良かった」などなど、「ああすれば良かった、こうすれば良かった」と「たら・れば」を考えて眠れない夜を過ごすことに。

他人に言うのも悲しくなるほど悔しくて、それでも翌日、たまたま親友と電話をする機会があり、ちょっと触りを話しているうちに、「あれ、これ私が女性の皆さんに常日頃やめましょうと言っている悪癖じゃない?」と訴えている自分が恥ずかしくなり、電話を切るころには冷静さを取り戻しました。

そもそも私が勝手に傷ついたり腹を立てているだけであって、他の関係者は今ごろぐっすり眠っているに違いないのです(笑)

さて、では、こういう時はどうすれば良いのでしょう?

深呼吸をしてみる。これは最近の一番効き目のある方法です。脳に空気を送り冷やすとよいようです。

そして、とりあえず、「放置!」と決めて振り返りをやめます。この決める、ということがポイントです。自分と自分が指切りするイメージを私は浮かべます。

そして目の前のことに専念してみる。アイロンをかける。プラントを植え替えてみる。

普段やらない無駄なことをする。ちょっと贅沢なお弁当をデパ地下で買ってお料理はしない。バラエティ番組を見て「アハハ」と声を出して笑ってみる。

皆さんも通常の気晴らしの方法はお持ちだと思います。

しかし、腹立たしいことや悔しい思いを抱えているときに、気分を変えることは、言うは安し、行うは難し。他人にコーチングを行いセミナーでお伝えしている私でもなかなかできることではなく、自分で方法論を見つけるしかありません。

とりあえず、ひととおりバカバカしいことをやったうえで、そんなことばかりやってはいられないので、PCに向かって仕事を始めると、現実に戻っている自分に気が付きます。

嵐のような怒りを乗り切ると、静けさは必ず訪れます。しかし、せっかちな私はかつては嵐の中にいち早く乗り越えようとして何度も転覆してきました。台風の夜は、船出はしない、川のそばには近寄らない。原則です。

さて、今回、私にはこのタイミングでとっても嬉しいニュースが舞い込みました。

腹を立てていたことよりもずっと、私にとっては価値のある嬉しい知らせが届いたのです。

さっきまで世界が私を全否定していたような気持ちでいたのに、今度はファンファーレが頭の中で鳴り響きました。落とされた分、さらに舞い上がります。

何があったのかはお伝え出来ないのですが、他人には価値がないことでも自分にとって価値のあることって誰にでもありますよね。

どんなに小さくても大きくても、自分にとって嬉しいことをきちんと認識して受け止められることは、どん底からの立ち上がりを速くする重要なコツでしょう。

数日後、その顛末を友人に打ち明けました。

と、友人曰く「それってバウンスバックっていうのよ!」。

バウンスバックとは、ゴルフでボギーかそれより悪い成績をたたいた直後のホールで、バーディかそれ以上のスコアを出すことを言うそうです。

今、人気のゴルファーの渋野日向子が得意とするところだそうで、どんな悪いスコアでもスマイルを忘れない彼女ですが、実は心の中は悔しさが充満しているとか。にっこり笑って「取り返してやる!」とリベンジして成功する。

友人は説明してくれるとにっこり笑って「まさにそれね!川邊さんすごい!」と褒めてくれました。

なるほど、何かにぶちあたったとき、悪癖が登場しそうになったらにっこり笑って封印し、力に変える!

こんなときに的確なコメントをくれる友人に心から感謝です。

女性の悪癖は、壁にぶつかったときに登場しやすい。改善法はいろいろありますが、まずは認識することから。

そして、ぼやく相手、自分を持ち上げてくれる友人を持つことも、ぜひリストに加わえましょう。

(YK)

タグ :バウンスバックマインドフルネスを実践する女性の悪癖を改善する女性の活躍を阻む12の習慣逆境に負けない

男女の役割

2019年8月9日

今、小泉進次郎議員とフリーアナウンサーの滝川クリステルさんの結婚でマスコミが大騒ぎをしています。

今、小泉進次郎議員とフリーアナウンサーの滝川クリステルさんの結婚でマスコミが大騒ぎをしています。

そんな中で気になるのが、「これでやっと彼も一人前になれた」だとか「子供が出来て家庭が出来ると国民の気持ちがよりわかるようになるだろう」とか言う世間の発言です。政治家だけではなく街頭インタビューでもそのようなコメントが聞かれます。

自分が経験しなければ他の人の気持ちが分からないようでは政治家にはそもそも向いていないだろう、プロフェッショナルではないだろう、と突っ込みたくなります。

女性に対しても「代議士の妻として適任」というコメントや逆に「代議士の妻ということではない生き方をして欲しい」というコメントが行き交っています。

「〇〇の妻」という時代はまだ続いて、そこからは結婚と同時に担う女性の役割が想像されます。

滝川クリステルさんくらい有名人なんだから「フリーアナウンサーの夫」としてどうなんだ?というコメントは聞かれても良さそうなのに、聞こえてきません。フリーアナウンサーが特定の政党の人と結婚をすると制限される活動も発言もあるかと思うのですが、そんな心配をする人はいないようです。

もっともこの二人は世間の思惑で動くような人たちではなさそうですが。

女性の特性、男性の特性について、私はこのコラムでも取り上げているわけですが、「特性」であって「役割」ではありません。

仕事においてはもちろん、家庭においても役割はそれぞれが決めればよいことですよね。このカップルだけでなく、職場のカップルに対しても放っておいてあげたいと思います。

悪気はないけれど「妻が家庭を守る」という知らず知らず本人すら無意識で持っている上司や周囲の固定観念が、男性の育休を阻んでしまったり、もっと働きたいと考えている女性のやる気を後退させる要因にもなりえます。

職場の空気を作ってしまっているかも知れません。

そして自分自身がその固定観念に縛られている場合もあります。

もしこのコラムを読んでいる女性が「妻だから、母だから〇〇すべき」という想いをほんの少しでも持っているとしたら、パートナーやお子さんに尋ねてみてください。「自分に期待している役割はなんですか?」と。

自分が固定観念に縛られていませんか。

ところで、私はボランティアで外国人の子供に勉強を教えています。先日、中国人の小学生の女の子が「先生の若い頃の絵を書いてあげる」と言ってウェディングドレス姿の天使の絵を書いてくれました。そして「先生、だんなさんはどんな人?」と聞かれ「先生にはだんなさん、いないのよ~」と答えると悲しそうな顔で返答につまり、「寂しくないの?」と言われました。

子供にとっても当然だと思っていること、世間のハードルは結構高い(笑)

(YK)

タグ :ダイバーシティとは世間のバイアス代議士の妻固定観念妻の役割夫の役割男女の役割

「風と共に去りぬ」に学ぶ

2019年7月16日

私は会社員時代の女性の上司にことあるごとに「あなたはもっと堂々と自分を主張しなさい」と言われていました。

私は会社員時代の女性の上司にことあるごとに「あなたはもっと堂々と自分を主張しなさい」と言われていました。

「謙虚なのはあなたの良さだけれどそれでは認められない、負けちゃうわよ」と彼女はもどかしそうにアドバイスをくれるのですが、実は私は内心、彼女が声高に主張し男性管理職をやりこめる姿を「美しくない」と考えていました。

12の習慣の一番目にある「自分の成果を主張しない」という悪癖は、私が「女性は謙虚であるべきだ」という価値感と相反して起きているものだったのです。

私のセミナーの参加者のなかにも、「謙虚であるのは日本人の美徳ではないのでしょうか」と疑問を呈する方もいらっしゃいます。

確かに、私自身、「脳ある鷹は爪を隠す」「出る杭は打たれる」というような教訓を親から教え込まれ、それに捉われてあまり自己主張ができないのは、今でも変わりありません。

ところで、皆さんは「風と共に去りぬ」という長編小説をご存知ですか。映画で見た方も多いでしょう。

この連休、同著を最近、あらたに翻訳した鴻巣友季子さんが書いた「謎解き『風と共に去りぬ』」を興味深く読みました。

美しく自由奔放でわがまま勝手に生きる主人公スカーレットと献身的で優しいメラニーという女性の対比が米国の南北戦争時代を舞台に印象的に書かれている大ロマンスです。鴻巣氏は、原著を注意深く読むと、実は芯が強く自分の意志を通し周囲をコントロールしているのはメラニーであり、彼女こそ主人公であると言うのです。

わがまま勝手を通しながら実は自分の欠点や弱点に気づきながら怯え「私はこういう人だから」と言い訳し居直っているスカーレットはいつも周囲に起こることから蚊帳の外。地味でおとなしそうなメラニーは信念に基づいて行動を起こしているので常にストーリーの核心部分にいて物語の進行をコントロールしているというのです。

閑話休題。

「自分の成果を主張する」というのは、わがままを通したり自慢をすることではありません。

そしてわがままを通そうとする人は、いつかビジネスにおいても蚊帳の外に置かれるでしょう。一方、信念を持って周囲に共感を得ていく人の前には自然と道がひらけます。

「主張をする」ということは、自分が正しい目的のために実現したいことを伝える、または実行したことをきちんと報告するということです。

本来、そこに謙遜や謙虚さが入り込む余地はありません。目標に対して、自分が何を行ってどのようにどのくらい目的を達成できたのか、客観的に示すことができれば良いのです。

自分の主張のために誰かを「やり込めたり」「貶めたり」することではなく、自分は自分のことをきちんと正当に主張することです。(私の上司も信念の人でしたが、なかなか攻撃的でした。もう時効なので許してもらえるでしょう、、)

お気づきのように、12の習慣は、それぞれが複雑に影響しあっています。「周囲を気にしすぎる」傾向や「やりすぎる(感情的になる)」が、この冷静に主張するという行為を邪魔したり「反省し過ぎる習慣」が自分を必要以上に謙遜してしまったりするのです。

このコントロールに必要なのは、気持ちのバランスです。余裕です。

私も大変苦労しています。が、この連休、雨の日に利害関係の全くない友達と、雨の日の長いウォーキングをしました。雨の音を聴きながら、雨の臭いを感じ道端の花に目をとめたり、ストレスの多い仕事を抱えていたのですが、それだけですっきりよく眠れました。

うまく行ったことは自分が頑張った成果として認めてあげましょう。

そしてうまく行かない日は、スカーレットの口癖「明日考えよう」を真似て、考えるのは止めて早くベッドに入って備えるのも手かも知れません。

YK

タグ :サリーヘルゲセンスカーレットオハラできる女の法則出る杭は打たれるからと言って女性の活躍を阻む12の習慣明日考えよう風と共に去りぬ

意思決定は賭けと考える~習慣の克服~

2019年6月2日

このコラムでも紹介した「12の習慣」は、公開セミナーも行っていますが、本当に多くの女性に共感頂くことが出来ました。「全て私の習慣です!」という人もいれば「半分くらい」という方もいますし「全くあてはまらないけど自分の周囲の女性にはあてはまっている!」という声もあり、感想の表現にも「私はこうなんだ」と主張するところが「全てに過剰」(習慣のひとつ)な女性の癖も感じながら(失礼)嬉しく伺っています。

このコラムでも紹介した「12の習慣」は、公開セミナーも行っていますが、本当に多くの女性に共感頂くことが出来ました。「全て私の習慣です!」という人もいれば「半分くらい」という方もいますし「全くあてはまらないけど自分の周囲の女性にはあてはまっている!」という声もあり、感想の表現にも「私はこうなんだ」と主張するところが「全てに過剰」(習慣のひとつ)な女性の癖も感じながら(失礼)嬉しく伺っています。

先月、ユーミンの45周年コンサートに行きました。そして彼女の歌の中に「12の習慣」の気持ちが散りばめられていることを発見。ユーミンの歌がこれだけ長く(昭和から!)愛されている要因はたくさんあると思いますが、その一つは多くの女性が彼女の歌詞に「あるある」体験を重ねているからでしょう。

「あなたが本気で見た夢をはぐらかしたのが苦しいの、私を憎んでも覚えてて」→ 反省し過ぎる/全てに過剰

「あなたにふさわしいのは私じゃないって、電話を切ったあとで思い切り泣いた」→ 自分の成果を主張しない/自信がない

「あれからどんな時にも着飾っていたのに~」→ 自分の努力はいつか気づいてもらえて報われる

それでは、仕事の場でこの「あるある」を克服するためにはどうしたら良いのでしょう。今回は「反省し過ぎる」(頭の中で反芻する)女性へのヒントです。

反省する状況というのは、自分が何かを行った結果、あるいは行わなかった結果、うまく行かなかったことを悔やんでいる状態です。

反省をしてしまう人は「あのときああしていたら、ああすれば」と自分の意思決定について「たら・れば」に捉われます。

そんな時に役立つのが「確率思考」の考え方です。

女性ポーカープレイヤーのアニー・デューク氏は、意志決定は自分自身への「賭け」であると言います。

「選択しなかった自分」に「選択した自分」が勝つことに賭けている状態です。

何かを選択するとき、私たちは「未来に手にするもの」に期待しての「賭け」をしていると考えてみてください。

例えば、転職を決意した場合「転職しなかった自分」より「転職した自分」がさらに将来良い状態になれると信じるから選択(賭け)をするのです。

でも、良い状態になっている保証などどこにもないし、その時点では未来に何が起こるのか分かりません。ね、「賭け」でしょう?

だから、起きたことが予想どおりでなくても、それはどうにもならないことだし、自分を責めても仕方ありません。最善の予測をするという努力は出来ますが、それが最善かどうかは結果が出なければ分からないのです。

どんなに努力をしたとしても、最善の予測をしたとしても、確実なことはありません。自分のせいだけではないのです。

結果の原因が100%運であることも100%スキルや知識であることもありません。様々な要因があるのです。

だから「丁か半か」の掛けではなく、何かを選択(自分の行動を含め)については複数の選択肢を考え、その選んだことについて確立を考えておくと良いと、デューク氏は勧めます。

例えば何かを提案するとき「この提案が全て通る」ことを目指すのではなく、「全て通る」確率はどのくらいあるのか、どの程度になる可能性があるのか、通らない場合は何が起きるのか、それぞれの可能性はどのくらいあるのか、事前に考えることで、逆に本質が見えて来ます。

「賭け」と考えれば勝てば満足感という「報酬」が得られますが、負けた場合でもその原因がひとつだけということはめったになく、また自分の能力不足だということもないわけで、客観的に受け止めることができます。

もし「能力不足」「努力不足」が一つの要因であれば、それを補う方法を考えればよいでしょう。次への戦略が立ち、くよくよ考える必要がなくなります。

試しに、令和5年までのあらゆる自分に起こりうることを想定して書き出してみてください。いつも私がお勧めするのは「ビジョン(ありたい自分・なりたい自分)」ですが、ビジョンはもちろん、ビジョンが実現しなかった場合も含めての全ての可能性です。

書き出してみるとそんなに良いことばかりではないのではありませんか。良い予測ばかりだとしたら楽観的過ぎるかも知れません。私は、書き出してみると、もしアクションを起こさないとまずいぞ、ということが予想以上に多いことに気づきました。

一方、書き出したことで思い通りにならないことがあっても想定内であれば対処可能だとも考えることが出来ました。

再びユーミンの「青いエアメール」という歌に「選ばなかったから失うのだと、悲しい想いが胸を貫く」というフレーズがあります。

そう選ばなければ失う、選ばなかったのは自分の責任、だけれど賭けだから「負けるのもあり」でしょう。そして選ばなかったから、得たものだってあるはずです。

だから反省し過ぎないでくださいね。自信を失うもとですから。

参考; 「確率思考」 アニー・デューク著 日経BP社

(YK)

タグ :できる女の法則今の自分VS未来の自分反省し過ぎる人へ女性の活躍を阻む12の習慣女性活躍推進意思決定は賭け確率思考

会社の風土を作っているのは誰?

2019年4月25日

今年は、女子大学生や20代前半の働く女性たちに出会う機会に恵まれ、彼女たちの目標に向かう勢いとタフな精神に驚かされています。

今年は、女子大学生や20代前半の働く女性たちに出会う機会に恵まれ、彼女たちの目標に向かう勢いとタフな精神に驚かされています。

好奇心が旺盛で、探求心を持ち、まずは実践してみる彼女たち。何に興味を持っているのか自分で分かっているので、勉強をする目的も自分の言葉で明確に述べることが出来る、そして社会貢献や新たなことを生み出すことにタフに時間を使って行動を起こすことが出来る。私の若い頃とは大違いです。

もちろん、こうした女性たちは全女性の数パーセントに過ぎないでしょうが、数パーセントでも前向きに社会に参画し変えようとする意志のある若者がいることにワクワクしています。

ところが、最近、ひどく驚き憤りを感じたこと。それは、ある会社で新入社員研修で女性社員だけに『お茶の出し方』が研修の項目にあったのを見たときです。たまたまその会社がそうだったのでしょうが(私のクライアントではなく、もちろん全ての会社ではありませんが)ペットボトルやプラスチックカップが主流のなか、まだそういうことを指導しているのだと驚きました。

最近は、ペットボトルを出すところも多いなか、会議にいらしたお客様に「お茶」を出すことも印象をあげ円滑な交渉を進めるには大切です。そして出す人が心を込めてお茶を入れることはビジネスであっても悪いことではありません。

何故、疑問に感じているかというと、①貴重な時間と研修費を使って教える課題なのか ②なぜ女性社員だけなのかというこの2点です。

昨今、多くの企業が「ダイバーシティ」を方針に掲げています。

しかし、方針と研修にこうした矛盾が存在することに多くの担当者が気づいていません。慣習だから、昨年もやったから、ということで続行しているのかも知れません。

ちなみに海外の会社では、お茶は自動販売機で出るものをすすめるか、あるいは雑用のパートの人が出してくれたりするので正社員で入って最初にお茶くみを指導されることはありません。

相当不思議な日本。「おもてなし」の国だからという理由では当然ないでしょう。

新入社員は初めての研修では、大きな疑問を持つことはなく素直に会社の組んだプログラムに従って、不安を覚えながらも一生懸命従おうとします。皆さんも、新人時代、ちょっと「変だな」と思う仕事も出来なければ認められないのだろうという心配から、一生懸命取り組んだものではないでしょうか。こうした雑用の先には、きっと活躍出来る舞台がある!と信じているからです。

「お茶出し」をうちの会社はしていないから大丈夫、というわけではありません。仕事に直接、関係ない、不必要な慣習ややり方を新入社員に受け継いでいることがないかちょっと考えて見てください。そうしたところにあなたの企業の「風土」を垣間見ることが出来ます。

こんな課題は、昭和の新入社員の話のようなのですが、昨今、日本の組織は保守化。採用から入社式までいっせにリクルートスーツというのも平成になってからの習慣です。

さて、冒頭にあげた女子大生たちが、この会社に就職したらどう思うでしょう。数カ月たつとこの会社の風土に自分はあわない、自分のやりたいことを他で探そう、と違う道を模索し始める人も当然いるでしょう。

が、だんだんと慣れてしまい会社の当たり前が自分の当たり前になって疑問も感じず(あるいは感じても面倒なので)現状維持を守る、このどちらかではないでしょうか。

そしてもっと怖いのは、会社の当たり前に慣れてしまうと、彼女たちもそのうち「お茶は女性が出すべきだ」「仕事と同様時間をかけて行うことが当たり前だ」と考えて、次の世代を指導するようになることです。

そして、その先輩たちが、無意識のうちに新入社員のモーチベーションをそいでしまっているとしたら、女性活躍推進はお題目のままになってしまいます。

案外、小さな自分の行動こそがメッセージになっていることを認識しましょう。

自分が厳しい体験を潜り抜けて来た人ほど、同じ境遇の人に対しては共感するより、厳しくなるそうです。

ロールモデルと気負わずに、自分の在り方が知らないうちに企業の風土を作っていないか、後輩に良くも悪くも大きなインパクトを与えていることを意識して、新入社員が迎えて時は「平成」から「令和」になるタイミングに自分自身が「あるべき」を引きずっていないか、見直してみてはいかがでしょうか。

(YK)

タグ :お茶出しは女性の仕事?サリーヘルゲセンできる女の12の悪癖できる女の法則ビジネスマナーとは女子学生に期待する女性の活躍を阻む12の習慣女性の活躍推進はお題目になっていませんか

性能が良すぎる女性のレーダー

2019年3月25日

女性は幅広く物事を一度に察知する能力、性能の良いレーダーを持っているため、それが時に弊害になります。

女性は幅広く物事を一度に察知する能力、性能の良いレーダーを持っているため、それが時に弊害になります。

たとえば、パートナーや配偶者の様子の微妙な変化を察知し、あらぬ疑いを持ちその疑いを夜な夜な心の中で反芻する、そしていっきに爆発してしまったというような経験を持つ女性も多いのではないでしょうか。

だから女性は恐れられます。面倒がられます。

最初から話があらぬ方向へ行きました(笑)。女性が細かいことに気が付きすぎて、また周囲への気配りが過剰すぎて起こる弊害が、12の習慣の最後の二つです。

女性の活躍を阻む12の習慣

⑪ 反省し過ぎる

⑫ 周囲を気にしすぎる

女性が細かい点に気が付く能力が優れ、他人を喜ばせたいという習慣があるということは前述したとおりです。

他人の思惑を気にし、他人にどう思われているのかも気になります。

そのために起きてしまったことをいちいち記憶の中から取り出してみては、ああすればよかった、こうすればよかったと後悔する傾向も強いのです。

細かいことを記憶している女性が多く、男性は忘れっぽいというのもこの習慣に基づくものです。

繰り返し繰り返し頭の中でシーンとして思い出しているので、記憶にも定着してしますのです。

それが成功体験であれば効果的なのですが、おうおうにして失敗した場合にこの習慣が起こると自信の喪失の元になります。

最近、この12の習慣についてお会いする女性に感想を尋ねています。

「全てあてはまります!私のことです」という方もいればそうでない方もいるようです。もちろんあくまで傾向であって、押しなべて女性全てが同じであるはずもなく、逆に「僕にもそういうところあります」とおっしゃる男性もいます。

しかし、ほとんどの女性がこの同意することとしては「自信がない」という点です。「自信がない」という背景には「知識を重視しすぎること」「基準を高く設定して謙虚であること」「経験値が低いこと」などいろいろ要因はあるでしょう。

自信をつけるためには、効きすぎるレーダーに入ってくるもの全てに惑わされず、自分自身の本来のタスクへ集中することが必要です。

起きてしまったことには、反省ではなく次に同じことがあったら「私は克服できるんだ」とシナリオを書き換えていく努力が必要でしょう。

コーチングの神様と言われるマーシャル・ゴールドスミス博士は、自分自身を振り返る際に「能動的な質問」をすることを勧めています。

「私は自分の成果をきちんと主張したか」と自分に尋ねる代わりに「私は自分の成果をきちんと主張する努力をしたか」と結果ではなく、自分自身の努力について尋ねるのです。

「私は今日同僚に優しくしたか」ではなく「私は今日同僚に優しくしようと努力したか」と尋ねます。

出来たか出来なかった、ではなく、自分自身が前へ進んでいる努力を確認するだけで、随分自信は生まれ前向きな気持ちになれるでしょう。

だって、女性は誰でも毎日、努力の連続なのですから!

(YK)

参考資料;「なぜ女は男のように自信をもてないのか」キャディー・ケイ&クレア・シップマン著 CCCメディアハウス

「コーチングの神様が教える「出来る女」の法則」 サリー・ヘルゲセン&マーシャル・ゴールドスミス著 日本経済出版社

タグ :サリーヘルゲセン反芻女性の悪癖女性の活躍を阻む12の習慣女性はレーダー考えすぎる女性

謙遜と承認~女性の活躍を阻む12の習慣⑨⑩~

2019年3月1日

「私はこんなに頑張っている、分かってね」でも自分でそんなこと主張するほど「私は図々しくない」。

「私はこんなに頑張っている、分かってね」でも自分でそんなこと主張するほど「私は図々しくない」。

この相反する思いが「女性の活躍を阻む12の習慣」の⑨と⑩です

⑨小さく見せたがる

皆さんは会議の席でどこに座りますか。自分がメインの役割を担っているときでも席を勧められるまでは下座に座っていませんか。あるいは、宴席で乾杯の音頭を頼まれたときに断っていませんか。是非男性を観察してみてください。堂々と真中に座って、他の人が来ても席を詰めようとしない人もいますね。乾杯の音頭やスピーチを頼まれれば、臆せず引き受けています。

また「私ごときが」「私なんて」と自分を卑下するような言葉を使っていませんか。

あるいは何かを提案するときに「既にご存知でしょうが」「余計なことかも知れませんが」「的外れかも知れませんが」などと謙遜しすぎていませんか。

かくいう私も必ず使っています(笑)「是非、私にやらせてください」「良い提案があるのでお時間いただけませんか?」と言われたほうが、相手はポジティブな気概を感じるはずです。

過剰な遠慮はかえって「へつらい」に見えるし、仕事の話で相手が過剰に謙遜されると面倒ですね。「いえいえそんなことはないでしょう」と返して欲しいのかなと思ってしまいます。 面倒くさい人にならないように。

⑩全てに過剰(やり過ぎる)

感情的。話が長い。自分の話ばかりする。

女性は1日に2万語で話すのに対し男性は7千語程度だそうです。ワークショップのディスカッションで延々と話す女性が必ずいます。全体の時間配分や他のメンバーの事を考えれば、自分の持ち時間は分かりそうなのにしかも、自分の話で時間を取る。一生懸命話しているのに、「いつ終わるんだろう」と周囲は興味を失っているのに気づかない。自分が話すことでスッキリするのでしょうか。

上司に提案や報告をする際に、状況や背景、そしてなぜ自分がそう考えたのかプロセスまで懇切丁寧に説明をしたい、時には第三者の登場者の会話の再現までしているうちに「それで結論は?」と急かされた経験のある方は要注意です。

そうなってしまうのは、「分かって欲しい」という承認欲求と「自分の考えが受け止められるだろうか」という不安から来るのかも知れません。

また個人的な話や感情をあからさまにしすぎる人、あるいは全く伝えない人。適度な自分の開示は仕事においても必要なことはあります。ただし、職場はビジネスの目標に向かう場所であることを念頭におけば、公私のけじめはおのずからつくはず。

女性は個人的な情報を開示しあうことで、親しさを感じ良い関係を構築する傾向があるのに対し、男性はひとつの目標に向かう同志としての信頼関係を仕事で築こうとします。

仕事場においても共感や承認は大切です。しかし、様々な価値観の人が存在するわけで全ての人に自分の個人的な感情や想いを押し付けることは出来ません。同僚・上司からの共感と承認は、仕事の達成のプロセスと結果において得ることを目指しましょう。

しかし、がっかりすることばかりではありません。

他人への気配りと豊かな感情は、他の人を受け入れる優しさにもなりうるわけで、部下や同僚の気持ちを受容出来るのも女性の長所なのですから。

(YK)

参考図書;コーチングの神様が教える「出来る女」の法則 サリー・ヘルゲセン&マーシャル・ゴールドスミス著 日本経済新聞社

*日本語訳が出版されました!

タグ :三人官女女性の悪癖女性の話は長い女性活躍推進謙遜しすぎるのは損

夢の実現に遅すぎるということはない!はず。

2019年2月12日

私は高校生の頃、出版社に勤めて作家の原稿を取りに行くのが夢でした。そして作家と恋に落ちて自分がモデルの小説が出来たら、、なんて馬鹿なことを夢見ながら(笑)、本気でどうしたら文〇春〇社とか新〇潮社というような出版社に入れるのだろうと考えていました。

私は高校生の頃、出版社に勤めて作家の原稿を取りに行くのが夢でした。そして作家と恋に落ちて自分がモデルの小説が出来たら、、なんて馬鹿なことを夢見ながら(笑)、本気でどうしたら文〇春〇社とか新〇潮社というような出版社に入れるのだろうと考えていました。

かなり優秀でなくては入れない狭い門だと知り夢破れ、もともと海外で仕事がしたいと思っていたので方針を変更し、それから様々な仕事を経験して今に至ります。

と、最近、本物の出版社に勤める一流編集者の女性とお知り合いになりました。お茶のお稽古の先輩です。

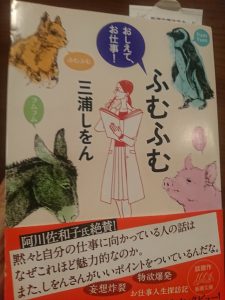

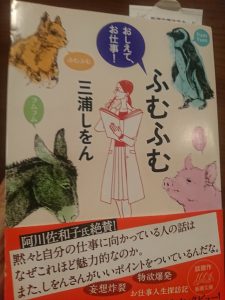

とてもほがらかで素敵な女性で作家と一緒に世界を取材している様子。「私、編集者に憧れていたんです!」と話したところ、彼女が担当されている作家の三浦しおんさんの本を貸してくださいました。「ふむふむ教えてお仕事!」という本で様々な職業の女性をインタビューしている本で、彼女も最終章でインタビューされています。

編集者だけではなく、様々な女性の仕事があることに気づく本です。

この本、大学生の頃読んでいたら、やっぱり出版社を目指したかも知れない!やっぱり本の影響力は素晴らしい!

とはいえ、それは運か縁の為せる技で、私は編集者にはなれなかったけど、CAも楽しかったし、会社員の仕事も面白かったし、苦労は山のようにあったけど過ぎてしまえばほとんど忘れてしまい、経験は宝物です。

今、若い女性や大学生を対象にした講演や研修で「やりたいことは?」と尋ねても、「現状維持」「平凡に普通に生きていけたら」という答が返ってきます。

ましては会社員生活が長い女性に同じ質問をすると「この先何をしたいか分からないけれど目の前にあることをやっていくだけ」という答えです。

まあ、それが大人になる、ということだと言ったらそれまでで、今、人生100年時代と言われているのですから、もう少し夢を見てもいいのではないかと思います。

好奇心を追求しても良いのではと思います。

それに「普通に生きていく」なんて現状維持なんて一番難しいことだからです。現状維持でいいと思ったら現状降下が待っているでしょう。

何より私が懸念するのは、そういう母親に育てられた娘はやっぱり夢が持てないのではないかということ。

40才でも50才でも、まだまだ本当はやってみたかったこと、見つけて突き進む女性はかっこいい。

遅すぎるということはないはず。成功の基準も自分自身で決めるものなのですから。

そんな女性が増えることが何より女性活躍推進を後押しすることになるのではないでしょうか。

かの世界的コンサルタントの大前研一氏も「やりたいことは全てやれ!今やれ!」と言っています。

女性の可能性は大きい!

(YK)

参考;ふむふむ 教えて、お仕事! 三浦しおん著 新潮文庫

タグ :ふむふむ人生100年時代今から慕い事子供の頃の夢編集者になりたかった

最近、テレビのニュースキャスターのメインを女性がつとめているケースが増えています。

最近、テレビのニュースキャスターのメインを女性がつとめているケースが増えています。

会社概要

会社概要 お問い合わせ

お問い合わせ

女性のためのオモテナシズム

女性のためのオモテナシズム 「どっちへ行きたいか分からなければ、どっちの道へ行ったって同じこと」

「どっちへ行きたいか分からなければ、どっちの道へ行ったって同じこと」

今、小泉進次郎議員とフリーアナウンサーの滝川クリステルさんの結婚でマスコミが大騒ぎをしています。

今、小泉進次郎議員とフリーアナウンサーの滝川クリステルさんの結婚でマスコミが大騒ぎをしています。 私は会社員時代の女性の上司にことあるごとに「あなたはもっと堂々と自分を主張しなさい」と言われていました。

私は会社員時代の女性の上司にことあるごとに「あなたはもっと堂々と自分を主張しなさい」と言われていました。 このコラムでも紹介した「12の習慣」は、公開セミナーも行っていますが、本当に多くの女性に共感頂くことが出来ました。「全て私の習慣です!」という人もいれば「半分くらい」という方もいますし「全くあてはまらないけど自分の周囲の女性にはあてはまっている!」という声もあり、感想の表現にも「私はこうなんだ」と主張するところが「全てに過剰」(習慣のひとつ)な女性の癖も感じながら(失礼)嬉しく伺っています。

このコラムでも紹介した「12の習慣」は、公開セミナーも行っていますが、本当に多くの女性に共感頂くことが出来ました。「全て私の習慣です!」という人もいれば「半分くらい」という方もいますし「全くあてはまらないけど自分の周囲の女性にはあてはまっている!」という声もあり、感想の表現にも「私はこうなんだ」と主張するところが「全てに過剰」(習慣のひとつ)な女性の癖も感じながら(失礼)嬉しく伺っています。 今年は、女子大学生や20代前半の働く女性たちに出会う機会に恵まれ、彼女たちの目標に向かう勢いとタフな精神に驚かされています。

今年は、女子大学生や20代前半の働く女性たちに出会う機会に恵まれ、彼女たちの目標に向かう勢いとタフな精神に驚かされています。 女性は幅広く物事を一度に察知する能力、性能の良いレーダーを持っているため、それが時に弊害になります。

女性は幅広く物事を一度に察知する能力、性能の良いレーダーを持っているため、それが時に弊害になります。 「私はこんなに頑張っている、分かってね」でも自分でそんなこと主張するほど「私は図々しくない」。

「私はこんなに頑張っている、分かってね」でも自分でそんなこと主張するほど「私は図々しくない」。 私は高校生の頃、出版社に勤めて作家の原稿を取りに行くのが夢でした。そして作家と恋に落ちて自分がモデルの小説が出来たら、、なんて馬鹿なことを夢見ながら(笑)、本気でどうしたら文〇春〇社とか新〇潮社というような出版社に入れるのだろうと考えていました。

私は高校生の頃、出版社に勤めて作家の原稿を取りに行くのが夢でした。そして作家と恋に落ちて自分がモデルの小説が出来たら、、なんて馬鹿なことを夢見ながら(笑)、本気でどうしたら文〇春〇社とか新〇潮社というような出版社に入れるのだろうと考えていました。